Museum der Zentralklinik

Im Mai 2023 haben wir unser kleines Museum eröffnet. Rund 100 Exponate sind in den Vitrinen im Zentralbau zu sehen. Dazu zählen wertvolle diagnostische und therapeutische Instrumente, Fotos, Dokumente, Bücher, Präparate, Berufsbekleidung und Apparate. Leihgeber und Spender aus ganz Thüringen hatten sich nach unserem Aufruf im März 2022 gemeldet.

Unsere Klink hat eine über 120 Jahre alte Geschichte. Wir freuen uns sehr über die Dauerleihgaben und Schenkungen. In unserem Museumsraum ist viel Überraschendes, Besonderes, Persönliches und Berührendes zu sehen. Mit den Exponaten können wir auch zeigen, wie sich die Medizin in den zurückliegenden Jahrzehnten verändert hat und sind sehr dankbar über die Resonanz und die großzügigen Spenden.

Wir freuen uns über Ihren Besuch des Museumsraums und wünschen Ihnen dort einen interessanten Aufenthalt.

Die Geschichten unserer Spender/Leihgeber der Exponate

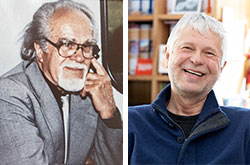

Dr. Franz Baseler – Von Bad Berka nach Bethlehem

Dr. Franz Baseler – Von Bad Berka nach Bethlehem

Vom Thoraxchirurg in Bad Berka zum Ärzte-Einsatz im Ausland

Dr. Franz Baseler arbeitete von 1958 bis 1974 als Thoraxchirurg in Bad Berka. Eigentlich sollte er Bäcker werden. Das hieß: So wie Vater und Großvater früh morgens aufstehen und in der Backstube stehen.

Doch es kam alles ganz anders. Geboren wurde Franz Baseler 1933 und damit im Jahr von Hitlers Machtergreifung hoch im Nordosten Deutschlands – im kleinen Ort Tantow. Der liegt direkt an der deutsch-polnischen Grenze und damit ziemlich abseits von größeren Städten. Als Kind besuchte er zuerst vier Jahre lang die Dorfschule. Die hatte – wie es damals üblich war – nur eine Klasse. Dann kam der Krieg und es folgten die ersten Bombenangriffe auf Stettin. Da half es dem damals Zehnjährigen nicht sehr viel, dass er erfolgreich die Prüfung zur Aufnahme an der Oberschule in Stettin bestand. Eilends wurden die Kinder im Rahmen der so genannten Landverschickung in sicherere Gegenden verbracht. Es folgten 1945 schließlich die Flucht vor den herannahenden Russen, die Rückkehr in den teils zerstörten Heimatort und endlich 1946 der Start an der Oberschule. „Das war eine Außenstelle von Stettin im kleinen Ort Boock“, erinnert sich Dr. Franz Baseler. Zu DDR-Zeiten erhielt die Schule dann den Namen Friedrich Wolf. „Das hatte einige Vorteile für uns. So besuchte uns der Schriftsteller und spendete dann sogar 5.000 Mark“, blickt der Mediziner zurück.

Das Abitur legte Franz Baseler dann 1952 ab, um sich danach in Jena für ein Studium der Medizin zu bewerben. Leider wurde er abgelehnt. Dr. Baseler nennt den Grund dafür: „In dieser Zeit wurden Kinder von Arbeitern und Bauern beim Studium bevorzugt. Da gab es eine richtige Quote dafür. Ich zählte als Sohn eines selbständigen Bäckermeisters schon fast zum Kapitalisten und wurde eben abgelehnt.“

Doch der junge Abiturient gab nicht auf und bewarb sich erneut an der Uni in Greifswald. Dort hatte er Glück, weil es offenbar zu wenige Kinder aus der Arbeiterklasse gab, die Interesse für dieses Studium zeigten. Nach einem dreijährigen Studium wechselte der angehende Arzt dann an die Medizinische Akademie nach Erfurt, wo er 1957 das Staatsexamen ablegte.

In einer der Vorlesungen erlebte Franz Baseler Prof. Adolf Tegtmeier. Der über die Grenzen der DDR bekannte Mediziner war in dieser Zeit gerade dabei, die größte Lungenklinik der DDR in Bad Berka aufzubauen. Und natürlich wurden dort möglichst viele junge Ärzte gesucht, nicht zuletzt, weil sich mancher Mediziner in Richtung Westen absetzte. So zeigte Prof. Tegtmeier sofort Interesse an dem jungen Arzt und Franz Baseler startete am 1. Januar 1958 in Bad Berka mit seiner Arbeit im Bereich für Lungenkrankheiten. Es waren damals nur 18 Ärzte, die insgesamt 1.200 Patienten betreuten. „Ich wurde recht schnell als Stationsarzt eingesetzt und hatte auch sehr oft in der septischen Station zu tun.“ So hieß jener Bereich, in dem sich die Patienten mit besonders ansteckender Tuberkulose aufhielten. Zu seiner medizinischen Tätigkeit gehörte es damals, diese Patienten mit einem Pulver am Kehlkopf zu bestäuben. „Dabei ließ ich mir etwas einfallen, um nicht selbst zu erkranken. Ich hielt ein durchsichtiges Schutzschild eines Motorrades vor mein Gesicht, während ich die Patienten besprühte.“

Zufall und Schicksal wollten es dann, dass mit Prof. Eberhard Hasche ein anerkannter Thoraxchirurg von der Berliner Charite nach Bad Berka wechselte. „Dieser charismatische und hoch gebildete Mann wurde dann mein Vorbild und Doktorvater“, erinnert sich Franz Baseler. Er promovierte, machte seinen Facharzt für Lungenkrankheiten und Tuberkulose und wurde danach als Oberarzt eingesetzt. In dieser Zeit lebte er mit seiner Freundin und späteren Frau in der Calmette-Straße gleich neben der Klinik und zog erst später – mit drei Kindern – in eine Doppelhaushälfte nebenan um.

In seiner medizinischen Tätigkeit in Bad Berka spezialisierte sich Franz Baseler vor allem auf die Thoraxchirurgie und qualifizierte sich in diesem Bereich zum Facharzt. „Insgesamt habe ich 850 Lungenoperationen persönlich vorgenommen“, zieht Dr. Baseler Bilanz. Später gehörte er dann zu jenem Team, das die ersten Herzschrittmacher einsetzte. „Die Geräte waren natürlich noch sehr groß, kamen aus West-Berlin, Holland und den USA. Sie hielten etwa vier Jahre.“

In Bad Berka startete er dann noch auf einer weiteren Spezialstrecke: der Operation an der Schilddrüse. „Vor dieser Struma-Operation schreckten manche meiner Kollegen zurück, weil es für die Patienten nicht ungefährlich war“, so Dr. Baseler. Er selbst operierte bis zu 500 Struma-Patienten pro Jahr und erkämpfte sich damit einen solch guten Ruf, dass die Patienten aus vielen Landesteilen zu ihm kamen. Die Arbeit in Bad Berka dauerte bis in das Jahr 1974. Nach anderthalbjähriger Tätigkeit als Chefarzt in der Bezirkslungenklinik von Ost-Berlin in Sommerfeld wechselte der Thoraxchirurg 1976 schließlich nach Weimar. Dort arbeitete er dann 21 Jahre lang bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1989 am Kirschberg- sowie am Rosenberg-Krankenhaus in leitender Stellung.

Doch die Zeiten der politischen Wende brachten auch sehr viele Neuerungen im medizinischen Bereich. So entstand am Rande der Goethestadt ein völlig neues und modernes Klinikum. „Deshalb habe ich noch einmal zehn Monate länger gearbeitet, um gemeinsam mit meinen Kollegen den Übergang in das neue Krankenhaus zu meistern“, blickt Dr. Baseler auf eine erneut „bewegende Zeit“ zurück.

Auch sie aber war nicht das letzte Kapitel seiner medizinischen Karriere. Nach der Wende bildete er dann russland-deutsche Ärzte für den Einsatz in deutschen Krankenhäusern aus und qualifizierte Krankenschwestern weiter. Ganz zum Schluss aber folgte ein – für ihn – besonders spannendes Kapitel: Ein Ärzteeinsatz in Bethlehem.

Und das kam so: Die deutschen Johanniter waren um das Jahr 2000 herum beauftragt, die medizinische Versorgung der Pilger in Bethlehem abzusichern. Da war im Wechsel immer ein anderes deutsches Bundesland in der Pflicht. Dr. Baseler arbeitete an der heiligen Stätte sechs Wochen lang zum Jahreswechsel von 1999 auf 2000. Für ihn eine aufregende Zeit – in jeder Beziehung.

Bodo Steguweit – „Es schließt sich ein Kreis“

Bodo Steguweit – „Es schließt sich ein Kreis“

Rund 50 Jahre nach dem Krankenhausaufenthalt seines Vaters ist auch Sohn Bodo Steguweit in Behandlung. Man möchte fast an das Schicksal glauben. Gleicher Ort, gleiche Stelle, ähnliches Krankheitsbild – nur die Zeit ist weiter geeilt.

Bodo Steguweit hält heute Erinnerungen an Erich Steguweit in der Hand, die er vorher gar nicht kannte. Es handelt sich um eine kleine Mappe mit Federzeichnungen des Vaters, die dieser in den Siebzigern des vorigen Jahrhunderts draußen vor den Mauern der damaligen Zentralklinik anfertigte. Er hatte einfach die Pausen zwischen den Behandlungen genutzt, um seine Eindrücke von der Natur und der Klinik per schwarzer Tusche aufs Papier zu bannen. Ermutigt dazu hatten den Patienten seine Ärzte. Mit denen pflegte er offenbar eine überaus freundliche Beziehung, die weit über das normale gute Verhältnis eines Arztes zu seinem Patienten hinaus ging. Ein Kollege der Mediziner nämlich wollte in den Ruhestand gehen – und man suchte ein möglichst originelles Geschenk zum Abschied. So entstand die Idee der kleinen Kunstmappe, die dann dem Pensionär mit auf den Weg in seinen Heimatort Gotha gegeben wurde.

Die Jahre vergingen und als der Beschenkte verstarb, da fanden seine Erben die Mappe mit den Zeichnungen. Da sie mit den in Tusche gefertigten Federzeichnungen nur wenig anfangen konnten, suchten und fanden sie den Sohn. Und wie es der Zufall wollte, so war Bodo Steguweit gerade ebenfalls wegen einer Herzerkrankung in Bad Berka in Behandlung. Währenddessen erfuhr der Sohn von dem geplanten Museumszimmer. Da kam ihm die Idee, die kleine Mappe mit den Zeichnungen an die Klinik zu übergeben. „Sie sind nirgendwo besser aufgehoben als in dieser Ausstellung. Für mich schließt sich damit ein Kreis“, begründet er seine Entscheidung.

Über die medizinischen Hintergründe der Behandlung am Herzen seines Vaters weiß Bodo Steguweit nur wenig. Vielleicht hing die Erkrankung mit den harten Jahren des zweiten Weltkrieges zusammen, die Vater Erich überstehen musste.

Erich Steguweit wurde am 22. Juli 1920 in Neulasdehnen (Ostpreußen) als jüngstes Kind von insgesamt sieben Geschwistern geboren. Seine Eltern bewirtschafteten einen Bauernhof, wo der Junge ordentlich mitarbeiten musste. Er absolvierte 1938 die Wehrmachtsoffiziersschule und musste am 2. Weltkrieg teilnehmen. Im Jahre 1945 geriet er in russische Kriegsgefangenschaft, aus welcher er erst im Jahre 1948 zurückkehrte. Mag sein, dass diese Strapazen der Gesundheit des Vaters zugesetzt hatten. Neben seiner Ausbildung als Fotografenmeister nutzte der Vater jede freie Minute, um seinem Hobby als Maler nachzugehen. Er übte sich in verschiedensten Maltechniken, angefangen vom Aquarell über Ölmalerei bis zu interessanten Mischtechniken. Seine Lieblingsmotive fand er in der Umgebung seiner Heimatstadt – und in seiner Fantasie. So malte er Ansichten Rastenbergs genauso gern wie mystische Themen und Ansichten ferner Länder. Ab 1972 gab er Mal-, Zeichen- und Töpferkurse für Kinder in seiner Heimatstadt. Er verstand es auf seine besondere Art, die Kinder in die Farbenlehre Johann Wolfgang Goethes in spielerischer, aber auch fordernder Form einzuführen. Viele Auftragswerke mit verschiedenen Motiven, häufig als Tuschezeichnungen, fertigte er.

Gern erinnern sich viele Rastenberger auch an seine Fähigkeiten als Autor von Kindergeschichten, in welchen der kleine Kobold immer der Hauptheld gewesen ist. Erich Steguweit übersiedelte im September 1989, im Ruhestand, nach St. Andreasberg im Harz. Er verstarb am neuen Wahlwohnsitz am 07. Juli 1990.

Die Sehnsucht nach fernen Ländern hat der Sohn Bodo offensichtlich vom Vater geerbt. Auf seinen Schulabschluss und eine Lehre als Werkzeugmacher folgte die Arbeit im Kölledaer Funkwerk. Damals war Bodo Steguweit um die 30 Jahre alt und nutzte die Turbulenzen der Wendezeit für den Start in ein völlig neues Leben. Nach einer fünfjährigen Arbeit im Vertrieb eines großen Zementherstellers, kündigte der junge Rastenberger, um sich seinen eigentlichen Lebenstraum zu verwirklichen: Die Welt erkunden. Bodo Steguweit hatte sich etwas angespart. „Ich verdiente ganz gut, konnte das Ersparte aber eigentlich gar nicht ausgeben. Einfach, weil ich zu viel Stress hatte und immer nur arbeiten musste. Das hatte dann ein Ende“, erinnert er sich. Mit dem ordentlichen Startkapital von damals rund 25.000 D-Mark machte er sich auf die Reise. „Natürlich war ich zu allen Zeiten extrem sparsam und in der Lage, mich mit geringsten Beträgen allein durchs Leben zu schlagen“, blickt Bodo Steguweit zurück. Erste Erfahrungen hatte er mit einer Wanderung von Thüringen an die Ostsee gemacht. Allein und nur mit Rucksack, Zelt und Kocher zog er abseits belebter Straßen von Süden nach Norden – und gab kaum Geld aus. „Abends, bevor ich mir im Wald irgendwo einen Platz zum Übernachten suchte, da klopfte ich an irgendeine Tür und bat darum, mir meine Flasche mit Wasser zu füllen“, erzählt er von seinen „Lehrstunden der Sparsamkeit“. Mit diesem Wissen ausgerüstet, fiel ihm danach das möglichst kostengünstige Reisen um die Welt nicht schwer.

Als erstes Ziel peilte er Kanada an. Mit einem Einweg-Flug-Ticket in der Tasche, kam er dort an und organisierte sich einen alten Minivan. Den rüstete er hinten zu einer Schlafstätte um – und die Tour konnte beginnen. Zuerst durch Kanada, dann quer durch die USA bis hin nach Mexiko und Hawaii ging es. Es folgten Länder Südamerikas, Fahrten mit kleinen Segeljachten über die Ozeane und Touren durch die arabischen Wüsten ebenso, wie das Bergwandern im Himalaja. Immer dabei waren Kamera und Notizblock.

Unterwegs erlernte er nicht nur das Segeln. „Ich hatte zuerst keinerlei Kenntnisse in Fremdsprachen. „Dann eignete ich mir Englisch und Spanisch an, bis ich die wichtigsten Dinge des Alltags regeln konnte“, beschreibt Bodo Steguweit seine „sprachlichen Schnellkurse“. Er lernte deutsche Aussteiger auf einsamen Inseln ebenso kennen, wie die Urenkel einstiger Kannibalen. Gesundheitlich hatte er trotz tropischer Temperaturen und Sauerstoffmangel im Himalaja keinerlei Probleme. „Nur einmal hatte ich mir ein Knie verknackst und musste zu einem Arzt. Das Erste, was dieser sehen wollte, war eine Kreditkarte. Zum Glück hatte ich vorher eine Auslandskrankenversicherung abgeschlossen, was mir sehr half.“

Nach langer Odyssee ging es über Australien bis hin nach Thailand und schließlich zurück nach Deutschland. Noch heute hängt sein australischer Wanderhut im kleinen Rastenberger Haus am Rande der Stadt. Gleich daneben das Didgeridoo als Instrument der dortigen Eingeborenen. Aber wie das oft im Leben ist: „Irgendwann hatte ich genug von der ewigen Sonne und wollte wieder Schnee, Nebel und schlechtes Wetter erleben. Da zog es mich nach Hause“, begründet Bodo Steguwewit seinen Ausstieg vom Ausstieg. Heute lebt er gemeinsam mit seiner Frau mitten in der Natur – und von seinen ca. 50 verschiedenen Diavorträgen. Dann erzählt er in Schulen, Altenheimen oder Urlaubszentren von seinen Reisen und vielen Erlebnissen der etwas anderen Art.

„Als dann Corona kam, da brach natürlich die Nachfrage nach meinen Auftritten extrem ein. Vorher kam ich auf weit über 100 Vorträge pro Jahr, plötzlich ging es in Richtung Null“, denkt der Weltenbummler an eine „sehr schwere Zeit“ zurück.

„Mittlerweile aber geht es wieder bergauf“, gibt sich Bodo Steguweit optimistisch. „Überhaupt habe ich hier in meiner Heimat genug zu tun. Ich bin Wegewart für viele Wanderstrecken in der Region und engagiere mich für die Naturschutzgebiete, insbesondere die alten Wälder“, beschreibt er neue Herausforderungen. Auch im Stadtrat ist er aktiv.

Eine Frage bleibt: Will er mit seinen nunmehr 61 Jahren noch einmal auf große Tour rund um die Welt gehen? Da muss er erst einmal nachdenken: „Das Fernweh wird mich wohl nie verlassen. Zuerst aber muss ich mich um meine Gesundheit kümmern und hoffen, dass es die Ärzte in Bad Berka wieder hinkriegen. Danach? Wie heißt es so schön: Hinterm Horizont gehts weiter …

Klaus Lutterberg – Halb Arzt, halb Bürgermeister

Klaus Lutterberg – Halb Arzt, halb Bürgermeister

Klaus Lutterberg hat eine der spannendsten Biografien der Zentralklinik Bad Berka hinter sich.

Glück, Zufall und gute Kontakte im medizinischen Bereich – so beschreibt der einstige Urologe Klaus Lutterberg seine wichtigsten Bedingungen auf dem Weg zum Mediziner der Zentralklinik in Bad Berka. Was er aus Bescheidenheit sicher vergisst, sind solche wichtigen Dinge wie Talent, Fleiß und Freude am medizinischen Beruf.

Geboren im Jahre 1940 als Sohn eines Zahnmediziners hat der heute 82-Jährige aus einer Sache nie einen Hehl gemacht: Das System der DDR war seiner Familie zu allen Zeiten suspekt. „Doch ich hatte wirklich Glück“, blickt der Urologe auf seine Jugend zurück.

Kurz vor dem Bau der Mauer im Jahre 1961 flüchteten viele Ärzte aus der DDR in Richtung Westen. In den Krankenhäusern des Ostens herrschte sozusagen personeller Not-stand. Also zogen die DDR-Oberen die Notbremse und brachten das so genannte „Ärzte-Kommunique“ her-aus. Dies ermöglichte den Kindern von Medizinern den bevorzugten Zugang zum Studium. „Dabei war ich gar kein guter Schüler“, erinnert sich Klaus Lutterberg. Und er fügt hinzu: „Und mit dem Mauerbau war diese Vorzugsregelung ohnehin vergessen. Ich konnte also ein historisch enges Zeitfenster nutzen, um Arzt zu werden“.

Und noch einmal kamen ihm Glück und Zufall zu Hilfe: Nach dem Studium in Berlin und einem Physikum in Erfurt sowie in Sömmerda sollte der junge Mediziner für zwei Jahre als Militärarzt zur Armee. „Eines hätte mich schon gereizt – es gab ordentlich Geld in die Hand. Denn man wurde schnell zum Leutnant befördert. Auch die praktischen Erfahrungen waren sicher nicht von der Hand zu weisen“, sieht der Mediziner aus heutiger Sicht „schon einige positive Argumente für solch einen Schritt.“ Doch es sollte ganz anders kommen.

„Eigentlich wollte ich mich auf Gynäkologie spezialisieren. Zu dieser Zeit aber suchte man in Bad Berka Urologen für die Nebenstelle der Zentralklinik in München. Und diese Chance habe ich genutzt“, begründet Klaus Lutterberg seinen damaligen Sinneswandel.

In der Folge wurde er wegen „dringenden Bedarfs“ in Bad Berka vom Armeedienst freigestellt und startete 1966 als junger Mediziner seine Karriere in der Zentralklinik. „Diese hatte gemeinsam mit Berlin Buch eine Sonderstellung innerhalb des medizinischen Systems der DDR“, so Klaus Lutterberg. Beide Kliniken waren direkt dem Gesundheitsministerium unterstellt und wurden bevorzugt mit allem versorgt, was ein modernes großes Krankenhaus in damaligen Zeiten benötigt. „Immerhin waren wir mit 1.200 Betten eine der größten Lungenkliniken Europas und sozusagen ein Prestigeobjekt der DDR-Regierung. So wurde Bad Berka bevorzugt etwa mit Medizintechnik oder Medikamenten versorgt – auch aus dem westlichen Ausland“, beschreibt der heutige Pensionär seine damaligen Arbeitsbedingungen als „sehr gut“.

Auch der Verdienst habe sich sehen lassen können, so Lutterberg: „Da wir auf Lungentuberkulose spezialisiert waren, gab es neben dem Landzuschlag eine zusätzliche Vergütung für Arbeiten im Infektionsbereich. So verdiente ich zwischen 1.300 und 1.500 DDR-Mark, was sich für einen Arzt durchaus sehen lassen konnte.“

In der damaligen Außenstelle im Ortsteil München wurden im Bereich Urologie je zur Hälfte Patienten mit Tuberkulose sowie ganz normal Erkrankte behandelt. Es gab sieben Ärzte und 90 Betten. Versorgt wurden Patienten bis nach Südthüringen, die eigens mit Krankentransportern herangefahren wurden. „Der große Vorzug damals bestand darin, dass wir alle Leistungen konzentriert und aus einer Hand anbieten konnten. Bereits am ersten Tag konnten wir in den meisten Fällen eine verbindliche Diagnose erstellen, weil wir bis hin zum Ultraschall alles unter einem Dach hatten.“

Viele Jahre pendelte Klaus Lutterberg von Erfurt aus nach Bad Berka. „Ich bin damals um 5 Uhr aufgestanden, mit Bus oder Zug gefahren, um pünktlich um 7 Uhr mit meinem Dienst zu beginnen“, beschreibt der Mediziner solcherlei Startschwierigkeiten. „Aber entschädigt wurde ich durch ein sehr gutes Arbeitsklima. Außerdem lagen wir in der malerisch gelegenen Münchner Außenstelle ziemlich abseits vom Schuss und hatten sozusagen mehr Ruhe zum Arbeiten als viele andere Kollegen in der Zentrale.“

Und dann kam die Wende.

„Eigentlich hatte ich 1989 mit meiner Familie einen Ausreiseantrag gestellt, weil ich die Verhältnisse in der DDR nicht mehr ertragen konnte. Dann aber blieben wir natürlich hier, weil von heut auf morgen „alles anders und plötzlich spannend“ wurde.

Nach einigem Hin und Her – Austritt aus der CDU und Wiedereintritt – engagierte sich Klaus Lutterberg im Bad Berkaer Ortsverband der Partei. Plötzlich wurde in Wendezeiten ein Kandidat für das Amt des Bürgermeisters gesucht. „Ich hatte mich in den Diskussionen speziell um die Zukunft der regionalen Wirtschaft in der Stadt zu stark engagiert. Jedenfalls überredete man mich, zu kandidieren“, sieht Lutterberg diese Zeit „als eine der spannendsten in meinem Leben“. Und dann wurde er zum Bürgermeister gewählt.

„Meinen Beruf als Arzt wollte ich aber trotzdem nicht aufgeben und konnte eine Sonderregelung erreichen: Einmal in der Woche wurde ich für meine ärztliche Arbeit in der Zentralklinik freigestellt und hielt meine Sprechstunden ab.“ Dies ging bis 1995, als der Bereich Urologie schon lange in das nebenan gelegene Krankenhaus in Blankenhain ausgelagert wurde.

Auch für diesen Zeitpunkt gab es einen guten Grund: Bei den kommunalen Wahlen im Jahr 1994 wurde Klaus Lutterberg gegen alle Konkurrenz von Kandidaten aus dem Westen wiedergewählt. Und er blieb an der Spitze des Bad Berkaer Rathauses bis in das Jahr 2006.

So geht der Mediziner in gewisser Weise einzigartig in die Geschichte Bad Berkas ein: Als guter Arzt und Bürgermeister zugleich.

Familie Wiesner & Familie Eger – „Im Mittelpunkt unserer Arbeit stand der Patient“

Familie Wiesner & Familie Eger – „Im Mittelpunkt unserer Arbeit stand der Patient“

Dieses Interview haben wir 2018 im Rahmen unseres Buchprojektes „120 Jahre“ geführt. Da die Aussagen und Berichte nichts an ihrer Bedeutung verloren haben, drucken wir dieses Gespräch mit Dr. med. habil. Margot Eger, Dr. med. Christa Wiesner, Prof. Dr. med. habil. Heinz Eger und PD Dr. med. habil. Bernhard Wiesner (1932 – 2020) erneut ab.

Der Rückblick auf 120 Jahre klinische Medizin in Bad Berka ist ohne die Betrachtung der medizinischen Expertise in den 70er und 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts nIcht möglIch. Dazu führten wir ein Gespräch über Forschung, gemeinsame interdisziplinäre Arbeit, über Heilung und die Sicht auf die Patienten – und den Stolz der Mitarbeiter auf ihre Klinik.

Das was die Klinik heute ausmacht, hat viel mit der besonderen Entwicklung seit den 50er Jahren zu tun, wo sehen sie Ihre Arbeit explizit weitergeführt?

Bernhard Wiesner: Was die Lungenklinik anbelangt, ist die Weiterentwicklung gelungen. Ich bin sehr glücklich, dass sich alles auf meine Arbeit und die meines Vorgängers aufgebaut hat. Das Wichtige ist ja, dass alles weitergeht, auch international.

Nach der Wiedervereinigung wurde die Bronchologische Abteilung mit zusätzlicher Videotechnik aufgerüstet und die endobronchiale Behandlung des Bronchialkarzinoms, z. B. auch mit moderner Lasertechnik, ausgeweitet. Die Neuausstattung des Schlaflabors mit den aktuell modernsten Geräten, die im weiteren Verlauf ständig auf den neuesten Stand gebracht wurden, war ein besonderes Anliegen der Klinik. Dadurch erhielten wir frühzeitig die Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Schlafmedizin.

Für die qualifizierte Diagnostik der Patienten standen in den entsprechenden Abteilungen neue Anlagen (z. B. CT, MRT, Ultraschall) zur Verfügung, die in enger Zusammenarbeit genutzt wurden. Die Patientenversorgung war zu jeder Zeit gut. Verändert hat sich die Krebstherapie durch die Entwicklung neuer Medikamente, die es damals noch nicht gab. Das hat sich erst in den vergangenen 20 Jahren entwickelt.

Gab es einen besonderen Stolz der Menschen, die hier gearbeitet haben?

Bernhard Wiesner: Ja, wir haben gut zusammengearbeitet und alle Mitarbeiter waren stolz auf ihre Klinik. Natürlich gab es auch Probleme, das sollte man nicht verklären. Aber meiner Ansicht nach finden sich immer kollegiale Lösungen. Ich hatte keine Probleme mit meinen Mitarbeitern – und das, obwohl ich aus Berlin kam (lächelt), denn die Berliner waren nicht gut angesehen, weil die Institute konkurrierten.

Christa Wiesner: Das, was heute in der Klinik auf einem hohen technischen Niveau geleistet wird, basierte auch auf der Forschung in unserer Klinik. Die Grundlagen dazu wurden bereits von unseren Vorgängern entwickelt. Neue Methoden, wie die bronchoalveläre Lavage und die bronchoskopische Gewebeentnahme mit der dazugehörigen Zytologie, haben wir ausgebaut. Ein wichtiger Aspekt ist dabei das bestens ausgebildete Personal: Jeder Oberarzt war Facharzt, jeder Stationsarzt war ein Facharzt. Sie hatten nicht nur die Aufgabe, die Patienten zu versorgen, sondern sich auch in der Lehre zu engagieren und so Pflegekräfte und angehende Mediziner auszubilden.

Die gesundheitspolitische Entwicklung hat auch dazu geführt, dass die Dokumentation, also die nicht besonders beliebte Bürokratie, immens angestiegen ist. Wie bewerten sie diese Entwicklung?

Christa Wiesner: Man kann den Medizinern heute keinen Vorwurf machen. Rückblickend kann ich nur feststellen: Jeder Stationsarzt wusste bereits kurz nach Dienstbeginn, wie es seinen Patienten geht. Dass ein Patient am Nachmittag noch keinen Arzt gesehen hatte, gab es nicht. Jeder, der bei uns auf der Station lag, kannte den Chefarzt. Die Atmosphäre und die Aufgaben waren patientenbezogen.

Heinz Eger: Die Geschichte der Zentralklinik ist eine Geschichte der Transformation gesundheitspolitischer Schwerpunkte. Erst die Tuberkulose, dann weitere Lungenkrankheiten, die Gefäßchirurgie, Urologie, Orthopädie, Kardiologie und die Herz- und Thoraxchirurgie.

Ich war mit der Zentralklinik bereits in den 60er Jahren durch einen Forschungsauftrag »Koronarthrombosemodell« verbunden. Der Hauptteil der präoperativen kardialen Diagnostik wurde damals in der Medizinischen Akademie Erfurt durchgeführt.

Als ich dann 1975 Chefarzt des »Instituts für bildgebende Diagnostik und interventionelle Radiologie« wurde, musste das Problem der zu langen Wartezeiten für herzchirurgische Eingriffe verkürzt werden. Das führte sogar dazu, dass betroffene Patienten Ausreiseanträge nach Westdeutschland stellten, um schneller operiert werden zu können.

Wir haben dann hier die Herzdiagnostik aufgebaut und wurden Kardiochirurgisches Zentrum. Was viele nicht wissen: ursprünglich war Jena dafür vorgesehen, aber die Jenaer Kollegen hatten viel Pech und ausbleibenden Erfolg bei der chirurgischen Behandlung von Herzpatienten und so bekamen wir den Zuschlag. Das war eine hohe Verpflichtung und wir mussten uns mit verschiedensten Methoden auseinandersetzen: Durchleuchtung, Digitalisierung, diese Fortschritte kamen auch der Lungenklinik zugute.

Das war der Anfang der Interdisziplinarität hier in Bad Berka?

Heinz Eger: Ja, wenn Sie so wollen, war es eine Intensivierung. Das hat mich sehr gereizt. Das Wichtigste ist: Wir haben es auch praktiziert und gelebt. Wenn ich dann immer an meine Erfahrungen in anderen Kliniken dachte, wo es viel Streit gab, haben wir gemeinsam das Beste für die Patienten erreicht. Generell war die Kollegialität großartig. Ich erinnere mich an eine ganze Reihe von Mitarbeitern, die Soldat waren. Sie hatten den 2. Weltkrieg erlebt. Ihre Einstellung zum Lernen war eine andere als bei den nachkommenden Schülerinnen und Schülern. Die Notzeiten waren für viele noch prägend – das betrifft auch die Disziplin und die Ansprüche an ihre Arbeit. Wenn es um Patienten ging, hat sich keiner über ein paar Überstunden beschwert.

Bernhard Wiesner: Wenn die aktuelle Arbeitszeitregelung für uns gegolten hätte, hätten wir ein halbes Jahr Urlaub gehabt. Man ist nie aus diesem Betrieb rausgekommen. Ich habe viele Bereitschaftsdienste als Chefarzt gemacht. 60 Stunden in der Woche waren normal.

Warum sind sie gern Mediziner geworden?

Bernhard Wiesner: In meiner Familie gab es chronische Krankheiten. Da musste ich etwas machen und habe mir gesagt: Da musst du helfen. Geprägt haben mich aber auch Eltern von Freunden von mir, die Ärzte waren.

Heinz Eger: Bei mir war der Wald am nächsten. Ich wollte Förster werden. Als sich bei uns im Erzgebirge der Uranbergbau breitmachte, war das keine Option mehr. Die Eltern eines Schulfreundes waren Ärzte und haben mich begeistert. Ich bereue es nicht.

Woran haben sie Ihren Erfolg gemessen?

Bernhard Wiesner: Das ist gar nicht leicht zu beantworten. Allein durch den Eindruck, dass die Leute gesund wurden, wieder nach Hause konnten, arbeiten konnten – das sind Erfolge.

Auch als Hochschullehrer die nächste Generation zu prägen, die Berufung zum Chefarzt, meine international beachteten Forschungsarbeiten und 1979 die Auszeichnung als »Verdienter Arzt des Volkes« – das sind Dinge, wo man Anerkennung bekommen hat.

Christa Wiesner: Ja und bei den wissenschaftlichen Arbeiten haben sich immer alle gefragt, wann mein Mann sie geschrieben hat. Ich wusste: Er hat nachts gearbeitet.

Heinz Eger: Erfolg ist, wenn man nachweislich etwas gut macht, oder? Geheilte Patienten, die erfolgreiche Ausbildung junger Mediziner, Forschung, die die Chancen kranker Menschen verbessert, generell immer wissenschaftlich up to date zu sein. Das habe ich versucht und geschafft. Wir waren gut, durften auch reisen und neue Geräte ausprobieren, z. B. in Schweden.

Die Klinik war nicht nur irgendein Arbeitgeber, sondern ein berufliches Zuhause?

Bernhard Wiesner: Ja, das war unsere Klinik, da gingen wir nicht nur hin, um Geld zu verdienen. Die Identifikation war stark. Wir waren eine eingeschworene Gemeinschaft.

Derzeit haben wir einen Arbeitnehmer-Arbeitsmarkt. Jeder mit einer medizinischen Ausbildung kann sich aussuchen, wo er arbeiten möchte. Wie gelingt es, dass die Identifikation der Menschen, die in der Klinik arbeiten, sich erhöht?

Christa Wiesner: Das ist eine Frage der persönlichen Einstellung jedes Einzelnen. Es geht um Respekt gegenüber der Arbeit des Einzelnen. Ich glaube nicht, dass man daraus ein 4-Punkte-Programm machen kann.

Der Alltag der Mediziner hat sich in den vergangenen Jahrzehnten stark geändert, könnten sie sich problemlos einfügen?

Margot Eger: Das ist eine Einstellungsfrage. Kontakt zu den Patienten zu haben, ist wichtig. Selbst in meinem Bereich, der Radiologie, muss ich wissen, was dem Patienten fehlt. Nur nach Aktenlage Befunde zu schreiben, funktioniert nicht. Die gründliche Anamnese ist wichtig und dazu gehört es, sich Menschen anzuschauen. Der Chef muss das vormachen, ein Vorbild sein.

Dies bedeutet auch, gute kommunikative Fähigkeiten zu haben. Davon profitieren nicht nur Patienten, sondern auch die Kollegen. Was würden sie an der Ausbildung der Mediziner verbessern?

Bernhard Wiesner: Man muss den jungen Menschen klarmachen, dass der Kontakt zu Patienten wichtig ist und darum bemüht sein, immer den Kontakt zu suchen – gegenüber den Patienten und mit allen Anderen, mit denen man zusammenarbeitet.

Heinz Eger: Einstein hat gesagt: Das beste Mittel in der Erziehung ist das Vorbild. Es fehlen Vorbilder. Es fehlen Persönlichkeiten.

Margot Eger: Man muss Ärzte finden, die menschlich geeignet sind. Ein Abitur mit 1,0 – was ist das für eine Voraussetzung? Das kann nicht das einzige Kriterium für ein Medizinstudium sein.

Christa Wiesner: Ich würde mir wünschen, dass Eignungsgespräche überall geführt werden und vielleicht war es keine schlechte Idee, dass man zur DDR-Zeit ein Jahr im medizinischen Bereich gearbeitet haben musste, um Medizin studieren zu dürfen.

Von der menschlichen zur technischen Qualität: vor 40 Jahren wurde in Bad Berka als zweite Einrichtung in Deutschland nach der Charité eine koronare Ballondilatation durchgeführt. Damit begann die zunächst durchaus skeptisch beurteilte und heute wichtigste interventionelle Koronartherapie. Sie haben damals im Beisein von Prof. Werner Porstmann (Charité Berlin) eine RIVA-Stenose (eine Engstelle der Arterie, die die linke Herzwand versorgt – Anm. d. Red.) mit Ballon geweitet.

Heinz Eger: Dieser Eingriff war nicht unkompliziert. Einerseits hatten wir nur geringe Mengen der erforderlichen Koronarkatheter, andererseits gab es sehr wenig Erfahrung mit dieser neuen und gefahrvollen Technik. Zur Absicherung erfolgte dieser Ersteingriff in Herz-Lungen-Maschinen-Bereitschaft, d. h. es wäre für den Fall einer etwaigen Komplikation eine sofortige Bypassnotoperation eingeleitet worden. Zudem war der Patient darauf vorbereitet. Mit der moralischen und auch aktiven Unterstützung von Werner Porstmann gelang mir diese Ballondilatation komplikationslos.

Der Erfolg hat bekanntlich viele Väter, der Misserfolg immer nur einen (lacht). Auf uns lastete schon ein großer Druck und zwar auf allen, die beteiligt waren. Wie erging es dem Patienten?

Heinz Eger: Der Patient war ein aus dem Ilmenauer Umland stammender Elektromeister. Ihm ist dieser Eingriff sehr gut bekommen und er wurde erst nach mehr als einem Jahrzehnt wieder symptomatisch bei uns behandelt. Alle erstbehandelten Patienten hatten so erfreuliche identische Langzeitverläufe.

Gibt es in Bezug auf die Medizin einen Wunsch, der sich bis heute nicht erfüllt hat?

Bernhard Wiesner: Ich muss sagen, wir waren in dieser Klinik spitzenversorgt, haben spitzenmäßige Arbeit geleistet. Wenn ich die weitere Entwicklung sehe, bin ich besonders fasziniert von der Krebsforschung, der Immuntherapie, der Strahlentherapie und den individuellen Therapiestrategien. Im Gegensatz zu dem, was damals möglich war, ist das eine tolle Sache.

Christa Wiesner: Wir würden uns wünschen, dass bestimmte Fachfragen an Zentren konzentriert werden, die verbunden sind mit der Klinik. Das haben wir bei der Tuberkulosebekämpfung damals gemacht. Das Zentralisieren von Problemen und Leistungen hat auch für die Patienten Vorteile gehabt. Sie kamen zu den Spezialisten, ohne vorher Zeit verloren zu haben. Natürlich muss eine solche Arbeit koordiniert werden. Ressourcen könnten aber auf diese Weise besser eingesetzt werden.

Ich würde mir auch wünschen, dass bald ein landesweites Krebsregister eingeführt wird. Das gab es zu DDR-Zeiten.

Heinz Eger: Auf dem Gebiet der Geschwulsterkrankung gab es enorme Entwicklungen. In den 60er Jahren war ich Leiter einer Geschwulstberatungsstelle. Die durch neue Medikamente und Therapien gestiegene Lebenserwartung betrachte ich als großen Erfolg. Ich würde mir wünschen, dass auch auf anderen Gebieten, wie z. B. Nervenerkrankungen, Fortschritte gemacht werden. Da gibt es noch viel zu verändern, man ist auf einem Weg.

Margot Eger: Ich finde die Diagnostik mittels verschiedenster Methoden, z. B. CT mit Nuklearmedizin, faszinierend, ebenso die biochemischen Möglichkeiten zur Erkennung von Krankheiten schon vor dem Ausbruch. Schade, dass man nicht mehr arbeiten kann.